导言:开启跨学科对话新篇章

3月27日,文学与传媒学院首期博士沙龙活动在文科楼成功举办,主题为“莞邑村落传统饮食文化特征探究”。本次活动以专题报告与学术研讨相结合的形式,为学院教师搭建了高质量的学术交流平台,助力人文湾区建设与学术创新。

院长致辞:学术共同体的价值与使命

郑坚院长在开幕致辞中强调,博士沙龙是学院学术共同体建设的重要载体,不仅能激发科研创新活力,更能为粤港澳大湾区人文高地建设注入学术动能。他特别指出,此类活动兼具提升教师科研素养与服务地方文化发展的双重意义,为学院学科发展开辟了新路径。

主题报告:解码东莞饮食文化的多维魅力

本次沙龙的核心报告由文产系程文婷博士围绕东莞传统饮食文化展开,从研究框架构建到方法论创新,层层深入,亮点纷呈:

研究设计与思路

研究搭建了围绕饮食、村落和岁时节日三者为核心的知识图谱作为数据挖掘的基础。 其中实体“村落”不仅代表了所处的地理位置,同时也隐含了民系特征的信息;实体“岁时节日“则与时间、民俗活动相关联。莞邑村落传统饮食知识图谱构建历经数据抽取、关联关系构建、词表构建、多源验证与补全 4 个环节。

研究发现与学术创新

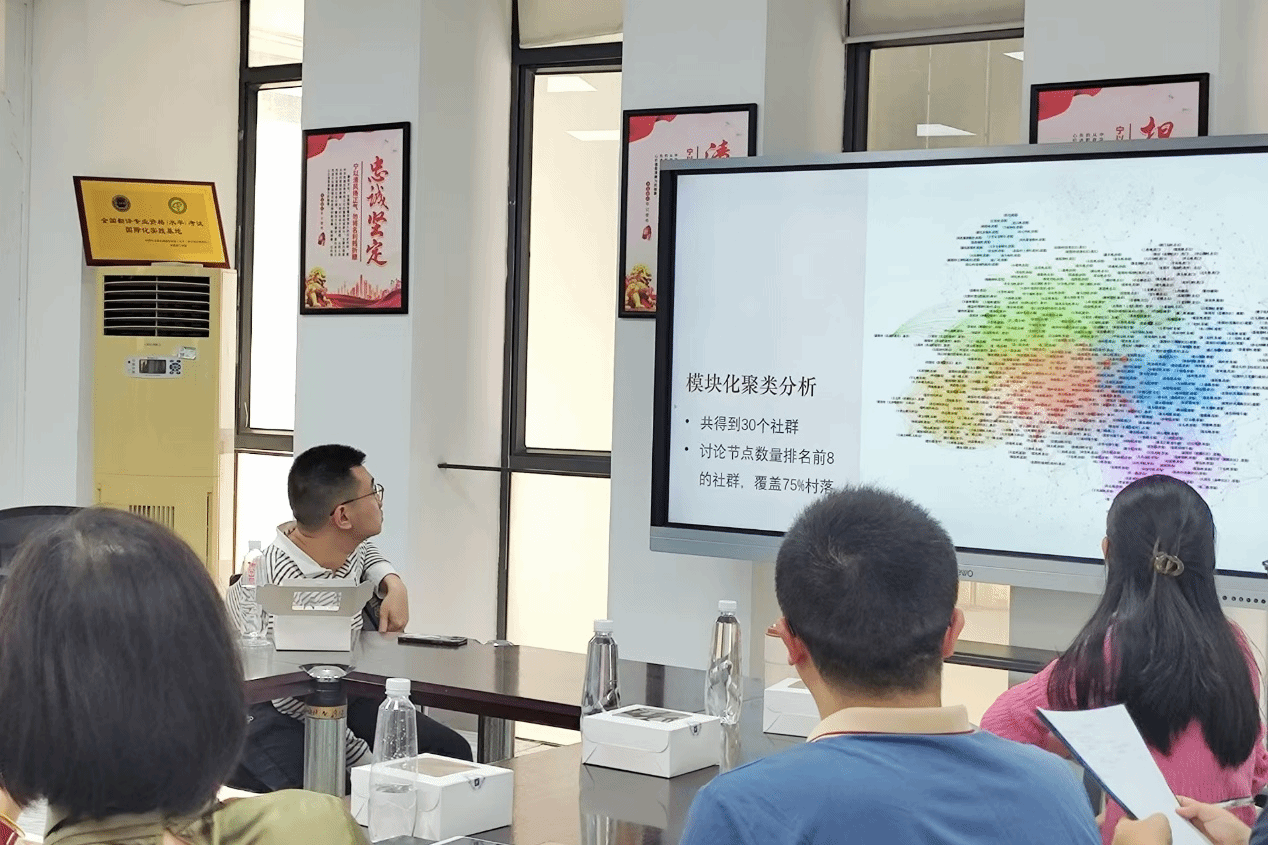

研究发现,米面制品在莞邑传统食品中占据重要地位,尤其是糕点类食品拥有丰富形态。地方饮食实践与岁时节日相关联,食品被赋予的文化内涵与其应季特征影响了传统食品的选择。从传统饮食村落社群分布来看,呈现出广府或客家传统饮食文化聚集型和广客传统饮食文化交融型的两类社群。

研究基于地方志文本挖掘和社会关系网络特征分析方法,通过搭建知识图谱以促进知识发现,深入剖析了莞邑村落饮食文化的表现特征、饮食文化社群分布与文化内涵的衍变,为地方志研究和数字化利用提供了思路参考。

学术研讨:碰撞思维,共话未来

在长达一小时的自由研讨中,与会博士围绕四大核心议题展开深度对话:

跨学科路径:如何融合历史学、人类学、地理学等多领域视角?

数字人文应用:社会网络分析能否突破传统定性研究的局限?

方志文献的阐释边界:如何辩证看待地方志的叙事视角与记录完整性?

文化数据的结构化处理:如何构建饮食文化的知识图谱?

现场讨论热烈,既有理论交锋,也有方法互鉴,充分展现了批判性思维与建设性意见的良性互动。

总结展望:打造学术品牌,赋能地方发展

叶永胜副院长在总结中高度评价了博士沙龙的学术价值,并指出三大特征:

问题意识鲜明:从地域特色到全球化影响,研究范式从“描述”升级为“解释”。

方法前沿创新:数字人文与社会科学结合,实现微观实践与宏观理论的对话。

学科交叉融合:多领域学者共研共享,形成“问题共研、数据共享”的学术生态。

他对未来提出三点愿景:

长效机制:每学期规划约6期主题沙龙,形成系列化品牌活动。

校地合作:邀请文化部门、非遗传承人参与,推动学术与实务结合。

成果转化:助力东莞文化强市建设,为学院学科发展提供持续智力支持。

首期博士沙龙在思想碰撞中圆满落幕,为文传学院的学术共同体建设奠定了坚实基础。让我们共同期待下一期的智慧火花!

图文来源:文传学院;初审:王思琦;复审:邓强;终审:叶永胜